年々増加傾向にある男性の育休取得。これから取得を検討している方も多いのではないでしょうか?

今回は、約1ヶ月の育児休業を取得した男性社員へのインタビュー。

育休を経験して感じた、家庭や仕事、自分自身の変化についてご紹介いたします。

◆安光 泰賀さん(システム2部1グループ 1チームリーダー)

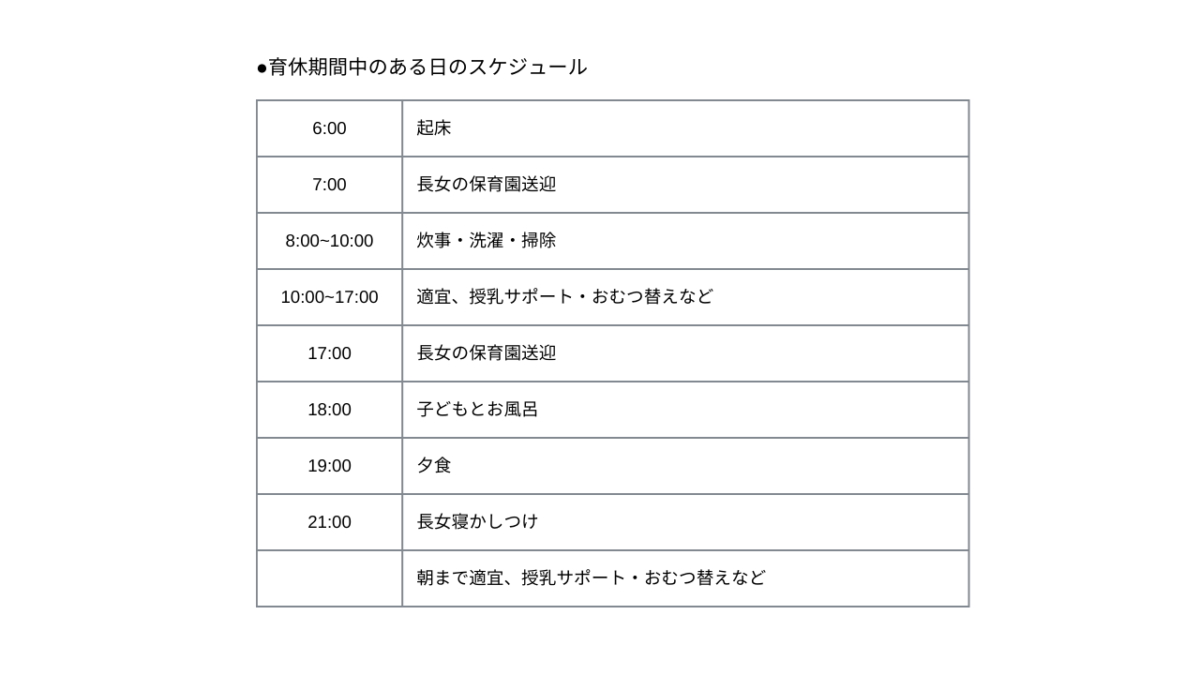

育休取得時のお子さまの年齢:長女 6歳、長男 1ヶ月

育休前の就労スタイル:週2出社+週3在宅

育休後の就労スタイル:育休明け3ヶ月間はフルリモート。現在は週1出社

※所属・役職は取材時点の情報です。

人生経験のひとつとして、育休という『家族じかん』に興味があった

ーー育休取得を決めた理由を聞かせてください。

両親、義両親が遠方住まいであったり、就労状況の関係で産後のサポートを受けることが難しかったこともありますが、何よりも自身の人生経験のひとつとして育休がどのようなものか興味があったからです。育休を取らないと育児が回らないというよりも、この機会を逃すとできない子育て経験だから、という理由が大きかったですね。

ーー取得にあたり、どのように準備を進めましたか?

上司には妻の妊娠当初から育休取得の意思を伝え、理解もいただいていたと思っています。引き継ぎに関しては主に、

・顧客との定例会進行方法

・担当維持保守システムの保守運用方法

・進行中のPJの情報共有及び不在中の目標進捗の共有

等を行い、資料は作成せず週次で引き継ぎ会を実施し、上司やチームメンバーの協力を得ながら準備を進めました。正直なところ、属人化してしまっていた業務への気づきもありましたね。

育休が叶える充実の家族時間は、かけがえのない思い出に

6年前の長女誕生の時は、毎日出社し帰りが遅くなる日もあったので生後3ヶ月位までの長女との記憶が薄いのですが、今回は育休で一緒に過ごす時間を多く取れたので「新生児の時はこうだった」と語れる思い出ができたことがとても良かったなと思います。

ーー家事も分担されていたのですか?

分担というよりは、なんとなく妻とバランスを取りながら互いにできることをやっています。育休後はそのままフル在宅勤務に移行したということもあり、昼休みや定時後などは少しでも多く家事に時間を割こうという意識に変わりました。

ーー育休を経て、ご家族との関係でポジティブな変化はありましたか?

育休前に比べ長女と関わる時間が増えたと思います。弟が産まれ、長女自身の様子にも少し変化が起きていました。ヤキモチもめちゃくちゃ焼いてくれまして(笑)。そんな長女に気を使っていた部分もありましたが、育休中に長く一緒に過ごせたおかげで徐々に長女との絆も深まったかなと思っています。

仕事を”手放す”ことで得た、リーダーとしての新たな視点

ーー育休を取得したことで、仕事の取り組み方に変化はありましたか?

チームリーダーとはいえ、僕はメンバーの業務に関与し過ぎてしまう傾向があると自覚していまして。。育休で業務から完全に離れるという”不可抗力”の環境が『任せきる』という自分の意識改革にも繋がりました。メンバーへの業務の割り振り方など、リーダーとしての自分の在り方を考え直すきっかけになったと思います。そういう意味では『育休=仕事をきっぱり手放す』という点が僕にとってはとても大きな成果となり、チームマネジメントに新たな視点を取り入れることができています。

今後は、育休に限らず、誰かがなにかのきっかけで長期休暇を取得できることが前提のチーム作りをしていきたいと思っています。

ーー最後に、育休取得を考えている方へのメッセージをお願いします。

パートナーが求めているのであれば迷わず取得をおすすめします。そうでなかったとしても、育児にフルコミットするという経験は育休期間中でなければなかなか得難いものだと思いますので、貴重な機会を活かしてほしいなと思います。

また、まとまった期間業務から離れることで新たな課題や改善点を見つけるきっかけにもなり、仕事の面でも自身へのプラスの経験になると思うので、特にリーダーポジションの方におすすめしたいですね。

▼上司の田川さんにもお話をうかがいました!

リーダーの不在はチャンスでもある。業務の分散がチーム全体の成長に

安光さんはリーダーとして、顧客対応やメンバーへの作業指示も行なっていたため、育休取得の意向を聞いた際には純粋におめでとうという気持ちと、不在期間中の業務遂行体制について考え始める必要があるなと感じたのが正直なところです。

実は当時、安光さんの後継候補としていたメンバーが別チームにアサインされることとなり、一からの後継者育成が必要な状況下でもありました。チームには1〜2年目のメンバーが多く、安光さんの育休取得を知った際には当然のことながら各メンバーは多少なりとも不安な気持ちを抱えたのではないかと思います。その不安を解消すべく私自身が積極的にフォローに入ることを伝え、十分な引継ぎ期間を確保できるよう心掛けました。

リーダーが不在になるという状況は、チーム内の業務を分散する良い機会でもあると思います。任され、自分で考えて遂行し、結果を出す。経験の浅いメンバーにとっては、そこにトライできる絶好のチャンスともいえるでしょう。メンバーには安光さんが担っていた会議でのファシリテートの実行やメンバーの作業管理等を引き継いでもらいました。もちろん問題がまったく無かったわけではありませんが、メンバー間でコミュニケーションを取りながら堂々と取り組んだこの期間が、メンバー全員の成長に繋がったと確信しています。

日常的なタスク分担で、チーム内のフォロー体制を構築

育休に限らず体調不良や家族の介護など、メンバーの誰かが長期的に不在となるケースは今後も出てくると思います。そのような状況に柔軟に対応するためには、業務の属人化を避け、日頃からチーム内にてタスクを分担・共有しておくことで、一人の担当者が不在となる場合でもフォロー可能な体制を構築する必要があります。こうした組織体制が、顧客への安定したサービス提供を支える基盤になると考えています。